小型二輪免許(AT限定)をとるまで(前編)

記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります。

数年ぶりに花粉症がヤバいことになっている茶畑相談役(@chabata_k)です。相変わらず低頻度更新になってしまっていますが、この間何をしていたのかと言うと、実は教習所に通っておりました。今回は小型二輪免許(AT限定)を取得するまでの体験談をお届けします。

はじめに 原付からの卒業

2023年4月に原付免許を取得して1年10ヶ月、行動範囲が大きく広がり原付サイコー!と喜んでいたのですが、その反面、原付特有の「30キロ制限」「二段階右折」の不便さも気になりだし、狭い道で後続車から逃げるような運転はもう嫌だ、ということでステップアップの道を選びました。

「小型二輪(AT限定)免許」とは

小型二輪って何だ?

今回は小型二輪AT免許(普通自動二輪免許の小型・AT限定)を取得します。この記事内では「小型二輪免許(AT限定)」と称します。

小型二輪免許で乗れるのは排気量125cc以下のバイクに限定されます。このカテゴリーは原付二種とも呼ばれたりします。50ccの原付で課されていた「最高速度30キロ」「3車線以上の交差点での二段階右折」という制限が撤廃され、一般的な自動車と同じルールで運転することができます。つまり、道路の左端で遠慮がちに走ってい立場から抜け出し、(キープレフトを守りつつ)堂々と交通の流れに乗ることができるわけです。ただし、高速道路・自動車専用道路を走行することはできません。

技能教習が9時間のみ

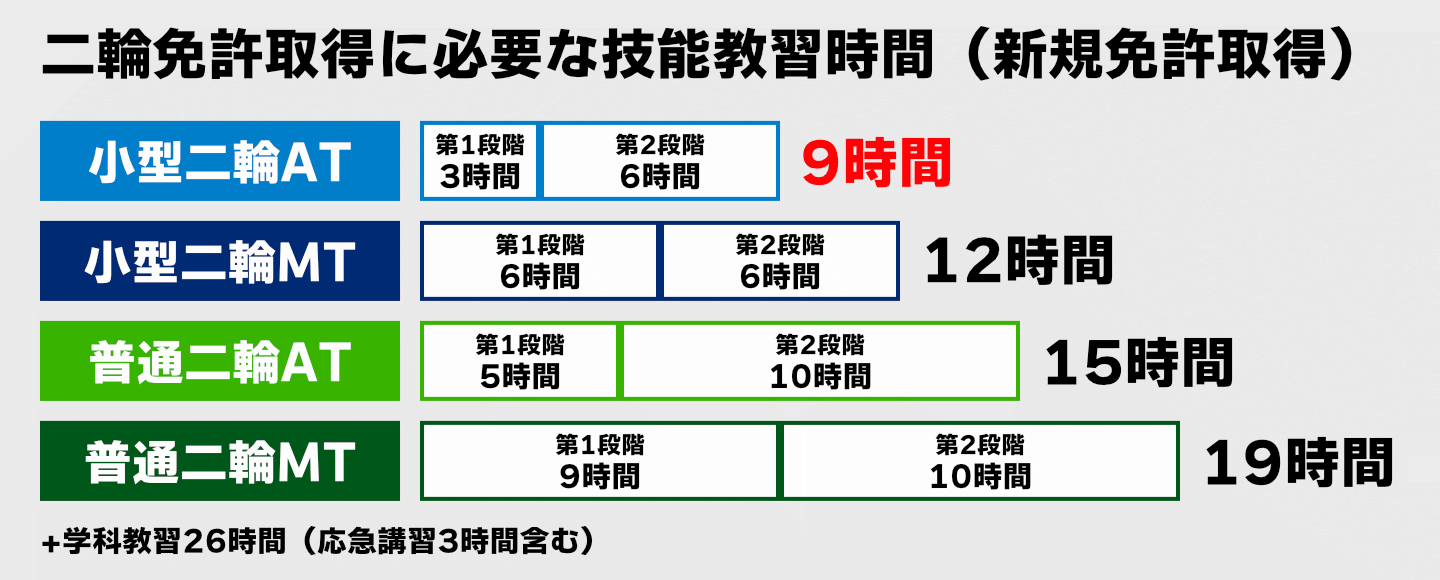

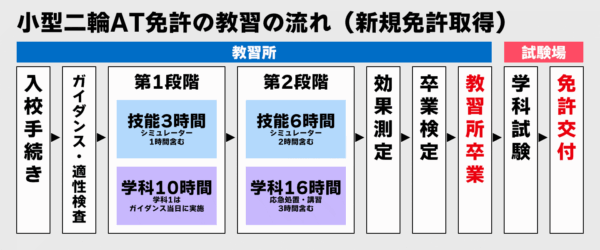

小型AT限定普通二輪の教習を教習所で受ける場合、技能教習は9時間のみ(普通免許所持者は8時間)。小型MTで12時間、普通AT限定で15時間かかるのに対しても非常に短く、予約さえ空いていれば短期間で免許取得が可能です。ただし普通免許がない場合は「新規免許取得」扱いなので、学科教習を26時間受ける必要があります。

一方で、技能教習時間が短いということは短時間で多くの技術・知識を身に着けないといけないということ。さらに9時間のうち3時間がシミュレーター教習になるため、実車に乗るのは6時間だけ。

技能教習の内容は、原付の運転経験があればさほど難しくないのですが、バイクの運転が初めてだったり、原付や自転車にあまり乗らない人はハードルが高いかもしれません。

教習所へ入校

教習所探し

地元には「関東唯一の二輪専門の教習所」を謳う教習所があり、前々から二輪免許取るならここ!……と思っていたのですが、2025年3月に閉校。新規入所受付も2024年中に終了してしまい、ほかを探すことに。

そして選んだのは多摩市唐木田にある東急自動車学校。選んだ理由としては

- 2009年に世田谷区から多摩市に移転してきて、設備が新しい

- 二輪専用のコースがある

- 土・日・祝日も教習があり、一番遅い教習は20時スタート

- 南多摩尾根幹線道路沿いにあり、東京競馬場への行き帰りにサクっと寄れる

一番大きいのは最後の点。短期の免許取得のためには土日を無駄にしたくない。競馬観戦と免許取得の両立ができる最善の環境です。

入校手続き

入校手続きは随時受け付けていること言うことで、土曜日の夕方、東京競馬場から原付で尾根幹を突っ走り東急自動車学校へ。まずは入所手続きの書類記入からで、事前にWebで仮申込をしておくと、入力内容が印字された書類が用意されるので時短になってオススメ。

先に教習費用の支払い。入校時点(2025年2月)での小型二輪(AT)の新規免許取得者は12万5700円。これは追加教習なしでストレート卒業した場合の金額で、補講や卒業試験の再試験がある場合には追加料金が発生します。

費用支払いの際にオプションや安心パックについての説明を受けます。オプションは一度に予約が取れる枠の数が増えるというものですが、小型二輪の場合は教習時間が短いので特に無くても……ということで追加せず。

「安心パック」は、先に一定金額を支払っておくと補講や再試験などの追加料金がかからなくなるというもの。ただし、年齢によって金額が変わり、二輪免許の場合22歳以下は1万1000円で済む一方、36歳以上は3万円と高額。ということで安心パックも追加せず。

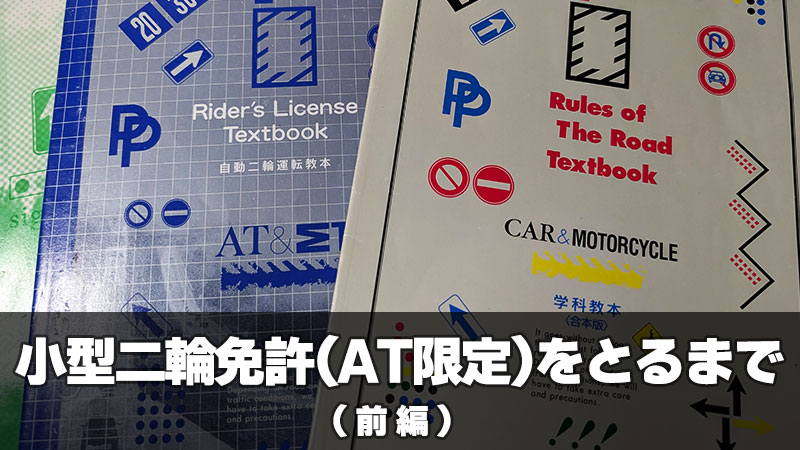

その後は視力検査と写真撮影を行い、テキストなど教習道具一式を受け取り入校手続きは終了。後日、初回ガイダンス・適性検査・学科1(3時間セット)を受講することで第1段階の教習を受けることができます。(14時頃までに入学手続きを行うと当日中にガイダンス~学科1を受けることが可能)。

教習内容と教習所のシステム

小型二輪の教習は「第1段階」と「第2段階」に分かれており、すべての教習が終わると「効果測定(学科の模擬試験)」「卒業検定」に進みます。自動車と違い仮免許制度がないので、第1段階の終了後の効果測定は無し。

技能教習は予約制で、専用のスマホアプリを使って予約を取ります。入校時は春休みを控えた学生の入校者が増える時期で、入校手続きの際にスタッフから「いまは混雑しているから3月にならないと予約取れないかもね~」と言われたのですが、こまめに予約状況を確認してみるとすぐに予約枠が確保できました。

学科教習は予約無しで受講可。自分で時間割を見て受講する日を決め、教習所へ行くことになります。

余談ですが、二輪以上に普通自動車免許の混雑が凄いようで、教習所に通っていた期間中、一時的に入校受付が停止する事態に。免許取得をお考えの方は年度末(1~3月)は避けたほうが良さそうです。

第1段階

技能1時間目(実車)

入校から6日後、さっそく最初の技能教習へ。

まずは教習時の装備から。はじめに「胸部」「ひじ」「ひざ」にプロテクターを装着。このとき、靴下の丈が短いとくるぶし用プロテクターも追加でつけることになります。その後は段階ごとに決められた色のゼッケンと、ヘルメット・手袋・メガネ(使用者のみ)を付け、教習車の発着地点へ。

小型二輪(AT限定)で使用する教習車はホンダのリード125で、見た感じはコンパクトなサイズのスクーター。まずは広い場所まで押していき、エンジン始動。最初は加速の具合を体感するために、クッションのある壁の前で発進と停止の練習から。クセのない、扱いやすいバイクで一安心。

少し走ってから早速「クランク」「S字カーブ」「一本橋」「坂道発進」といった課題をひと通り体験することに。AT車はMT車と違い、車体の保護バーがないので車幅が細く、クランクやS字はパイロンの間を余裕をもって通過できます。そして二輪教習名物の一本橋へ。幅30cmの橋を5秒以上かけて通過するというもので、橋の前後にあるスイッチを踏むことで、終点にあるカウンターに通過タイムが表示されます。

落ちないように落ちないように……とバランスを取ることを意識しすぎたせいで、相当なガニ股状態で一本橋を通過。さすがに教官からそのガニ股はちょっと……と指摘があり、最初の要改善ポイントとなりました。

時間内にコースを何度か周回し、最後に自動車から死角になる場所について説明を受けて終了。1時間目クリアとなりました。運転した感覚は原付と大きく変わらず、戸惑いは少なかったのですが、以下のような問題点があったので次回以降に改善することに。

- 運転中に股が開きがち

- 停車時に右足を出してしまう

- 小回りする場所で膨らんでしまう

どれも普段原付を運転しているときに出てしまうもの。股が開いてしまうのは体系的なものもあるのですが、日頃から意識して治していくことに。右足が出てしまうのも体に染み付いたクセで、教習中に止まる→無意識に右足が出る→やっべ左足出さなきゃ…と、バタバタした運転になってしまった……。

技能2時間目(シミュレーター)

入校から11日目、この日はシミュレーターを使い、速度を出した状態でのコーナーや悪路の走行、横風を受けたときの挙動を体験。教習の後半には、次の教習についての説明。指定のコースを走りながら課題をクリアするため、コース図を貰って覚えることに。

技能3時間目(1段階みきわめ)

入校から13日目、指定のコースを走りながら、カーブ・一本橋などの課題を問題なくこなせるか確認する「みきわめ」の時間。ここをクリアすると第2段階の予約が取れるようになります。みきわめは一発勝負ではなく、時間内にコースを何周かし、安定して課題を走れていればOK。

この日は朝から強風がビュービュー吹き荒れており、教習所へ向かう最中にも原付が風に煽られおっとっと……という状態。一本橋でふっとばされるのでは?などと思いつつ、教習車に乗車。

幸いにして一本橋を含め、各課題は安定して通過。ガニ股・右足着地のクセも解消。ただし、信号で停車中に突風に煽られバランスを崩しかけるなど、ヒヤヒヤものの1時間。終了後、特に指摘事項もなく3時間目クリア。第1段階は補講なしで突破できました。

入校から2週間以内に第1段階の技能・学科をクリアし、このままいけば1ヶ月で卒業できるのでは……などと考えながら予約アプリを開くと

……あれ?空き枠が全然ない!?

中編へつづく